INTRODUCCIÓN

Xylella fastidiosa es una bacteria con un enorme potencial patógeno sobre gran número de plantas. Provoca varias enfermedades de importancia económica, principalmente en cultivos leñosos como viñas, cítricos, diversos frutales de hueso, café y ornamentales. Su principal área de distribución actual se restringe al continente americano. Sin embargo, recientemente se ha declarado una alarma sanitaria al detectarse por primera vez en Europa un foco de X. fastidiosa que afectaba a olivos, almendros y adelfas al sur de Italia.

Material_divulgativo_Xylella_fastidiosa

DIPTICO_XYLELLA_FASTIDIOSA

TAXONOMÍA

Xylella fastidiosa es una gammaproteobacteria, perteneciente a la familia Xanthomonadaceae, quepresenta una gran diversidad de genotipos y fenotipos, lo que hace que en la mayoría de las plantas en las que se presenta, no se manifiesten síntomas. Es una especie bacteriana muy compleja, poco estudiada en sus aspectos biológicos y cuya capacidad infectiva depende del hospedante y del genotipo

la bacteria. En la actualidad, hay cuatro subespecies de la especie X. fastidiosa que están identificadas: subsp. fastidiosa, subsp. pauca, subsp. multiplex y subsp. sandyi. La cepa de X.fastidiosa detectada en Italia en olivo, es una variante atípica de la subsp. pauca.

BIOLOGÍA

Xylella fastidiosa es una bacteria termófila. La temperatura óptima para su crecimiento oscila entre los 25 y los 28ºC y temperaturas por debajo de los 10ºC limitan su supervivencia. Está presente en los trópicos, subtrópicos y en general áreas con condiciones climáticas similares a las del clima Mediterráneo, por lo que tiene mayor prevalencia en zonas con inviernos suaves. Para establecer qué zonas muestran condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad se emplean modelos basados en las temperaturas mínimas en invierno (Criterio Purcell, 1997), hasta ahora empleados en vid para la Enfermedad de Pierce. Los daños por Xylella son severos en zonas con temperaturas mínimas superiores a los 4,5ºC, ocasionales con mínimas hasta 1,7ºC, raros con mínimas hasta -1,1ºC y nulos con temperaturas por debajo de -1,1ºC. Según esta clasificación la gran mayoría del olivar español presenta temperaturas mínimas en invierno que permitirían la supervivencia y el desarrollo dela enfermedad si llegara a introducirse la bacteria.

Los vectores de transmisión de Xylella fastidiosa son insectos hemípteros, principalmente cicadélidos y cercópidos, de las familias Cicadellidae, Cercopidae, Aphrophoridae, Cicadidae que se alimentan del xilema. La especificidad entre la bacteria y el vector suele ser muy baja, por lo que prácticamente cualquier especie de insecto que se alimenta del xilema, puede ser un vector potencial de la bacteria.

Se han identificado 95 especies de insectos como potenciales vectores de Xylella en Europa, de las cuales 41 están presentes en España (EFSA, 2015). Philaenus spumarius (Aphrophoridade) ha sido el vector transmisor de la enfermedad en los olivos del sur de Italia, muy común y abundante en toda Europa. Las ninfas se rodean de un mucílago parecido a la saliva en su metamorfosis, que las la aísla de los cambios de temperatura y evita su desecación. Otros insectos con un moderado o alto potencial como vectores de Xylella son Aphrophora alni, A. salicina, Cercopis vulnerata y Cidadella viridis.

La bacteria pasa el invierno en las malas hierbas, en la madera de árboles adyacentes a los cultivos o en los propios cultivos hospedantes. Estos lugares también sirven de refugio para los insectos vectores durante la estación invernal. En general la transmisión de la bacteria se produce entre hospedantes silvestres y hospedantes cultivados, aunque entre estos últimos también se puede dar. Los vectores actúan como transmisores de la enfermedad a corta distancia (su capacidad de vuelo está en torno a los 100 m), aunque se pueden desplazar a mayor distancia ayudados por el viento o durante el transporte de material vegetal a largas distancias.

HOSPEDADORES

La bacteria tiene capacidad para infectar un gran número de huéspedes (más de 300) entre los especies frutales (higuera, cítricos, vid, olivo, almendro, cerezo, arándanos, etc.), forestales (arce, acacia, eucalipto, roble, ginkgo, etc.), plantas ornamentales (adelfas, hibisco, mirto, lechera del cabo, etc.) y herbáceas (avena, girasol, coles, correhuela, grama, cebadilla, hiedra, raigrás, malva, ortiga, romero, etc.). En muchas de ellas no provoca daños aparentes, y pueden actuar como reservorios de la bacteria.

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL E IMPORTANCIA ECONÓMICA

El área de distribución principal de Xylella fastidiosa se restringe actualmente al continente americano pero abarca un amplio rango de latitudes, que abarca desde Canadá, en el norte, hasta Argentina, en el sur, pasando por los Estados Unidos, Méjico, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Paraguay. Su distribución por el continente no es, sin embargo, homogénea. En algunas zonas la bacteria está tan extendida que no es posible su erradicación. En otras, sin embargo, existen restricciones ambientales aún por definir que hacen que la bacteria no muestre tendencia a expandirse

Fuera de América, la bacteria ha sido introducida en Taiwán, donde causa problemas principalmente en perales y viñas. Recientemente un foco de esta bacteria ha sido detectado en Salento, Región de Apulia, en el sur de Italia. En este caso X. fastidiosa afectaba principalmente a olivos, a pesar de que hasta el momento el olivo no había sido considerado entre sus principales hospedadores. La bacteria se encontró además en adelfas y almendros próximos a los olivos afectados.

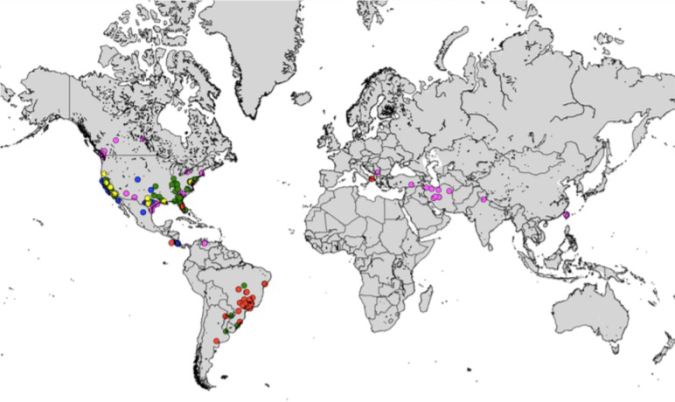

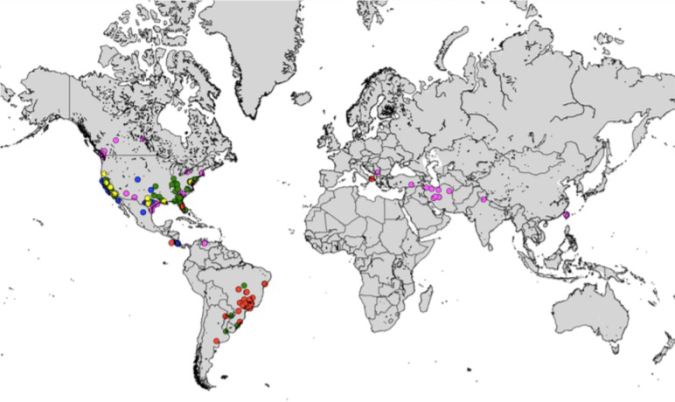

Provoca enfermedades de gran importancia económica en cultivos como la vid (enfermedad de Pierce), cítricos (clorosis variegada), frutales como melocotonero (Phony peach), ciruelo y almendro (escaldado), alfalfa y café en otras partes del mundo. La enfermedad se distribuye principalmente por el continente americano, aunque también se ha detectado en Asia y recientemente en Europa (Figura1 ). En Estados Unidos, en California, provoca pérdidas económicas muy importantes en la vid desde finales de los años 90, cuantificadas en más de 50 millones de dólares al año. En Brasil ha sido la enfermedad más importante de los cítricos desde 1987 llevando a la erradicación de más de 120 millones de árboles causando pérdidas millonarias.

Figura 1. Distribución mundial de las distintas subespecies de Xylella fastidiosa (EFSA, 2015). Código de color: azul = X. fastidiosa subsp. fastidiosa; verde = X. fastidiosa subsp. multiplex; rojo = X. fastidiosa subsp. pauca; amarillo = X. fastidiosa subsp. sandyi; fucsia = X.fastidiosa subsp. no identificada

DISPERSIÓN

X. fastidiosa se transmite de forma natural de unas plantas a otras con la ayuda de insectos vectores, principalmente cicadélidos y cercópidos, hemípteros chupadores que se alimentan del xilema. La especificidad entre la bacteria y el vector suele ser muy baja, por lo que prácticamente cualquier especie de cicadélido o cercópido puede ser vector potencial de la bacteria. Los vectores, sin embargo, sólo actúan como dispersores eficientes a corta distancia. El principal riesgo de entrada de la bacteria en otros continentes es hoy en día el comercio y transporte de material vegetal infectado. Un ejemplo de vectores más comunes es la Philaenus spumarius, la chicharra espumosa en zonas tropicales. (Figura 2).

Puesta del vector

Vector en estado adulto

Adulto completo

Figura 2. Ninfas y adultos de Philaenus spumarius

RIESGOS DE ENTRADA

Según un informe elaborado por la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA,2015) el riesgo de entrada, establecimiento y dispersión de la enfermedad en Europa es muy elevado. La principal vía de entrada de Xylella es a través de material infectado procedente de zonas donde la enfermedad está presente. El hecho de que existan más de 300 especies identificadas como huéspedes, muchas de ellas ornamentales y algunas asintomáticas, y que la UE importe más de 40 millones de plantas ornamentales al año, hacen más que probable la entrada de la enfermedad por esta vía, como parece ha ocurrido en Italia. El carácter polífago de la bacteria, junto con la existencia de un gran número de potenciales vectores transmisores de la enfermedad y las condiciones ambientales propicias, favorecen el riesgo de que la enfermedad se establezca y pueda dispersarse tanto por medios naturales como por la ayuda del hombre.

SÍNTOMAS Y DAÑOS

X. fastidiosa invade el xilema de la planta hospedadora. Su multiplicación en el interior de los vasos puede llevar a la obstrucción del flujo de savia bruta, principalmente agua y sales minerales. Los síntomas varían de unos hospedadores a otros. En algunos se corresponden con los síntomas típicos de estrés hídrico: marchitez o decaimiento generalizado y, en casos más agudos, la seca de hojas y ramas, y finalmente la muerte de toda la planta. En otros casos los síntomas se corresponden más a los provocados por ciertas deficiencias de minerales, como clorosis internervial o moteado en hojas.(Figuras 3-7.)

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

En el foco detectado en Italia los olivos mostraban seca de hojas, de ramas e incluso de árboles enteros. Sin embargo, se sabe muy poco de la patogenia de X. fastidiosa en olivos y no está claro si estos daños son atribuibles a esta bacteria en exclusiva, ya que en la mayoría de los árboles la bacteria aparecía junto a diversos hongos patógenos, principalmente de los géneros Phaeoacremonium y Phaeomoniella.

RIESGO FITOSANITARIO

Por sus condiciones climáticas, las áreas que presentan un mayor riesgo potencial para la expansión de esta bacteria en Europa son las regiones productoras de vid y cítricos del sur, principalmente la Península Ibérica, Italia y Grecia.

MÉTODOS DE CONTROL

La principal medida de control fitosanitario debe ser extremar las precauciones en cuanto al comercio del material vegetal sensible y especialmente el procedente de zonas con presencia de la bacteria. Este material vegetal debe proceder siempre de productores oficialmente autorizados y con pasaporte fitosanitario en su caso. En estos momentos y por proximidad del foco detectado en Italia, debe cuidarse especialmente el origen y el estado fitosanitario de material vegetal sensible procedente de ese país. En cualquier caso, es fundamental comunicar inmediatamente a las autoridades de sanidad vegetal cualquier sospecha de la presencia de esta bacteria en nuestra comunidad. Una vez detectado un foco en el campo, los tratamientos químicos contra la bacteria o sus vectores no suelen ser efectivos. En estos casos es necesaria la eliminación de los árboles afectados y la vegetación silvestre circundante que pueda actuar como hospedadora de la bacteria, así como establecer un programa de vigilancia en años sucesivos para intentar evitar el rebrote de la enfermedad. Para cualquier consulta puede ponerse en contacto en el siguiente correo electrónico: sanidadvegetal.capma@juntadeandalucia.es

Medidas adoptadas por la UE

Desde febrero de 2014 están en vigor medidas de emergencia de la UE para combatir este organismo. Dichas medidas se mejoraron en julio de 2014 y se reforzaron más en mayo de 2015 con el objeto de evitar que la bacteria siguiera propagándose en la UE.

Debido a la gran incertidumbre sobre la gama completa de plantas hospedadoras sensibles a la cepa de Apulia (once especies y dos géneros recogidos actualmente), las medidas de emergencia de la UE contemplan requisitos estrictos para la circulación dentro y fuera de la zona afectada aplicables a una larga lista de vegetales especificados, que consta de 160 especies y veintisiete géneros de vegetales para plantación, excepto las semillas, incluidas la vid y los cítricos.

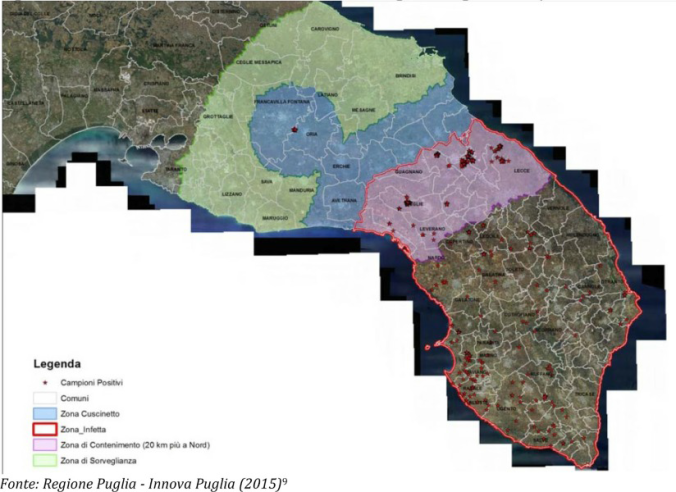

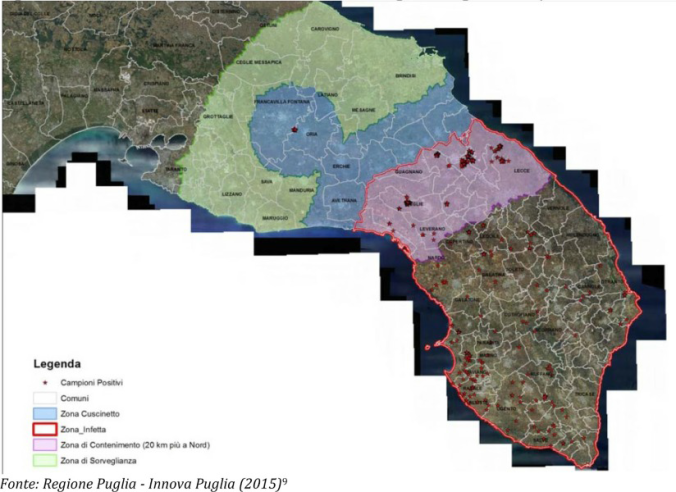

Toda la provincia de Lecce, declarada zona infectada, es objeto de medidas de contención y está rodeada por una amplia zona tampón de 20 km que está libre de la bacteria. Es necesario implantar una zona de vigilancia intensificada alrededor de la zona demarcada de Lecce, a fin de garantizar la rápida detección de nuevos brotes. También se establece una zona demarcada específica (zona infectada más zona tampón) en torno al nuevo brote de Oria, en la provincia de Brindisi, donde se aplican estrictas medidas de erradicación.

Medidas de emergencias tomadas por la UE

Los brotes detectados fuera de la provincia de Lecce (por ejemplo, en el municipio de Oria, en la provincia de Brindisi) están sometidos a medidas de erradicación muy estrictas, que incluyen una tala rasa de todas las plantas hospedadoras (once especies y dos géneros), con independencia de su estado sanitario, en un radio de 100 m alrededor de las plantas infectadas.

Los brotes producidos dentro de la provincia de Lecce están sometidos a medidas de contención, según las cuales debe procederse al menos a la eliminación de todas las plantas infectadas (sin hacer una tala rasa) en una zona de 20 km, en la parte septentrional de la provincia, adyacente a las provincias vecinas de Brindisi y Tarento, así como en la cercanía de los sitios autorizados de cultivo (por ejemplo, viveros, centros de jardinería) y de los lugares con particular valor social, cultural y científico.

La circulación fuera de las zonas demarcadas de las especies vegetales especificadas se autoriza únicamente si estas plantas se cultivan en sitios autorizados, en condiciones protegidas, y son objeto de muestreo y ensayo adecuados antes del traslado, con notificación a la autoridad competente nacional de destino, y se respetan los requisitos de trazabilidad.

Estas medidas tendrán un impacto significativo en la provincia de Lecce y en las vecinas provincias de Brindisi y Tarento, debido a la importancia económica y cultural de la producción oleícola de la zona afectada.

La superficie sometida a las medidas de emergencia de la UE es de 570.200 hectáreas. La provincia de Lecce, con 350.000 hectáreas, cuenta con alrededor de 12.580.000 olivos, de los cuales 2.900.000 tienen más de 100 años de edad. Sin embargo, dado que la gran mayoría de estas plantas se mantiene todavía en buenas condiciones sanitarias, es necesario realizar un esfuerzo máximo para evitar que se infecten.

Cómo evitar que siga introduciéndose la bacteria desde terceros países

Se ha reforzado la normativa actual sobre importación y se permiten las importaciones de vegetales especificados (160 especies y 27 géneros) desde terceros países infectados solo si esos vegetales se han cultivado en condiciones protegidas y, antes de la exportación y en el momento de su entrada en la UE, se han inspeccionado y sometido a muestreo y pruebas para confirmar la ausencia de la bacteria. Se aplican de manera estricta las condiciones que deben cumplir estos vegetales importados para circular dentro de la UE.

La importación desde países libres de la plaga o desde zonas libres de la plaga es posible solo si el estado sanitario de estas zonas ha sido notificado previamente de manera oficial a la Comisión. Están prohibidas las importaciones de plantas de Cafeto (Gen. Coffea)) para plantación ornamental procedentes de Honduras y Costa Rica.

Xylella_fastidiosa

Más Información sobre Xyllela

Información Complementaria

Algunas cuestiones más comunes sobre la Enfermedad

-¿Qué es exactamente, y en lenguaje llano, la Xylella fastidiosa?

-Es un microorganismo, concretamente una bacteria fitopatógena (es decir, que causa enfermedades a las plantas). Esta bacteria debe su nombre a que posee un crecimiento fastidioso en medios de cultivo microbiológicos. Es decir, que poder aislarla de las plantas que infecta y cultivarla o hacerla crecer en el laboratorio no es algo trivial, ya que posee requisitos nutritivos para su crecimiento muy específico.

-Hay quien dice que puede ser para el olivar un desastre como lo ha sido el picudo rojo para las palmeras, ¿se puede comparar?

-Sí se puede comparar, ya que es un organismo exótico para Europa (no estaba antes presente) y ha encontrado en el olivo un huésped ideal para multiplicarse al igual que ha ocurrido con el picudo y la palmera canaria.

-Cuando estuvo en Italia, ¿cuál fue su impresión sobre los daños causados en aquellos olivares?

-Pues fue de verdadero shock, ya que aunque te haces una idea de lo que puede suponer en base a lo que lees y te cuentan los colegas Italianos, hasta que no lo visitas y ves la magnitud de devastación de plantaciones enteras centenarias y la rapidez con la que se ha extendido por toda la provincia de Lecce, no te haces una idea de la catástrofe que podría suponer en caso de que se extienda a otras zonas olivareras del Mediterráneo.

-Esta enfermedad que propagan insectos, ¿se trasmite sólo a los olivos o puede contaminar otros cultivos?

-Sí, esta enfermedad se transmite por insectos voladores chupadores que se alimentan del xilema, que es el tejido de la planta por el que ésta absorbe agua y sales minerales desde las raíces y los transporta al resto de la planta. En el xilema es donde xylella fastidiosa está presente, donde crece confinada, se multiplica, y coloniza la planta. Estos insectos vectores transmiten la bacteria de forma no específica al alimentarse de los brotes y ramas infectados absorbiendo los fluidos de la planta. Se han descrito más de 30 especies de insectos que pueden ser vectores de esta bacteria y que pertenecen a los cicadélidos, cicadas y cercópidos (las conocidas como cicadas y chicharras), y que son comunes en muchas zonas de cultivo y con vegetación silvestre. Una vez que el insecto adquiere la bacteria se multiplica en el interior de su estilete y permanece en éste durante toda la vida del insecto y la pueden transmitir a cualquier cultivo del que se alimentan. Por eso en Italia no sólo afecta ya al olivo sino también al cerezo, al almendro, a las adelfas, etc.

-¿Hay algún tratamiento para un olivo contaminado?

-Hasta la fecha no. Y, como se puede entender, que la bacteria esté confinada en los haces vasculares de la planta hace muy difícil su control. Lo único que se puede hacer por el momento es intentar podar las ramas afectadas en los primeros momentos de aparición de síntomas para que el inóculo disponible sea el menor posible. Cuando se trata de árboles aislados en zonas donde no estaba presente la enfermedad lo mejor es arrancar el árbol enfermo incluyendo raíces para evitar que rebrote. Por otra parte también se puede intentar controlar las poblaciones de los insectos vectores para que no sean muy numerosas y vayan dispersando la enfermedad, pero por el momento se está viendo aún qué productos pueden ser efectivos y, más importante aún, los que están autorizados en Italia para su uso en olivar.

-¿Hay alguna forma de atajar su expansión?

-En Italia ya no se puede detener ya que supondría erradicar (arrancar) más de 10.000 hectáreas de olivar, y la única forma que hay de evitar su expansión es frenando el movimiento de material vegetal de esas zonas infectadas a otras libres de la bacteria.

-¿Qué recomendaciones daría a los agricultores para prevenir el contagio en sus olivares?

-Que compren siempre material vegetal de viveros autorizados con el pasaporte fitosanitario en regla y que no se aventuren a utilizar material vegetal del que no tengan conocimiento de su procedencia, aún siendo proporcionado por colegas. Asimismo si observan alguna sintomatología en sus olivos que no es algo conocido o que resulte inusual que lo comuniquen a los servicios de diagnóstico de los laboratorios oficiales de cada comunidad autónoma.

-¿Se sabe cómo ha llegado a Europa?

-No, no se sabe con certeza. Se desconoce la fuente original de inóculo y cómo ha podido llegar a olivo, ya que esta bacteria es originaria del continente americano y en Europa es un patógeno de cuarentena. Una posibilidad es que haya podido llegar por la introducción de material vegetal (probablemente ornamental) infectado con la bacteria, ya que en la zona donde se ha detectado esta epidemia en olivo son muy frecuentes los viveros de plantas ornamentales. Además en el año 2014 se han interceptado en diversas ocasiones plantas ornamentales procedentes de centroamérica infectadas con la bacteria y que ya habían sido distribuidas a varios países de Europa para uso ornamental. Por otro lado, análisis genéticos que se han realizado con xylella fastidiosa que infecta al olivo en Italia indican que son muy similares a cepas de Centroamérica lo que apoya esta hipótesis.

Figura 1. Evolución de la enfermedad provocada por Xylella fastidiosa en olivo en el Sur de Italia. Fuente: Regione Puglia – Innova Puglia (2015)

¿Disponen los agricultores afectados por Xylella fastidiosa de alguna ayuda financiera?

Puede concederse cofinanciación fitosanitaria de la UE para la aplicación de los programas de vigilancia y las campañas de erradicación o contención de conformidad con el Reglamento (UE) nº 652/2014.

Con arreglo al mismo marco jurídico, la contribución financiera de la UE para indemnizar a los propietarios por el valor de los vegetales destruidos solo será posible a partir de 2017. Actualmente se está debatiendo la concesión de ayuda financiera adicional en el marco de la política agrícola común de la UE.

Asimismo, se está contemplando incluir una convocatoria de investigación específica sobre Xylella fastidiosa en el próximo programa de trabajo 2016/2017 de Horizonte 2020, con el objetivo de promover un conjunto completo de actividades para mejorar el conocimiento de la bacteria y preparar posibles medios de prevención y control, junto con herramientas para la evaluación del riesgo y las políticas fitosanitarias.

¿Podría haber otras causas del decaimiento del olivo?

La Comisión Europea asegura haber examinado toda la información disponible durante la revisión de las medidas de emergencia de la UE. Todos los documentos pertinentes se enviaron a la EFSA para su evaluación científica, la cual presentó en abril una declaración en la que afirmaba que actualmente no hay pruebas científicas que apoyen la idea de que son los hongos, en lugar de la bacteria Xylella fastidiosa, la causa principal del síndrome de decaimiento del olivo observado en la región de Apulia, en la Italia meridional.

Además, no se ha publicado ninguna prueba de que el tratamiento de las enfermedades fúngicas reduzca el establecimiento, la propagación y el impacto de Xylella fastidiosa, pese a que un buen mantenimiento de los olivares es, en general, beneficioso para la salud de las plantas.

Ya en su dictamen científico de enero de 2015, la EFSA concluía que los olivos sintomáticos estaban, en general, afectados por un complejo de plagas y patógenos, incluidos Xylella fastidiosa, varios hongos y el insecto Zeuzera pyrina. Sin embargo, aunque aún no se conoce plenamente el papel específico de Xylella fastidiosa en el síndrome de decaimiento rápido del olivo, se ha comprobado la presencia de dicha bacteria en plantas jóvenes con signos de este síndrome, sin que se encontraran otros patógenos.

Cómo luchar contra Xylella fastidiosa

Según los expertos en fitosanidad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no se dispone actualmente de ningún método de lucha que cure las plantas enfermas en el campo.

Ciertos cambios en los sistemas de cultivo (por ejemplo, en la poda, la fertilización y el riego) podrían tener algún impacto sobre la enfermedad, pero esto no es suficiente para curar las plantas. En Apulia, la poda severa de olivos infectados dio lugar a la emisión de nuevos brotes de la base del árbol pero, hasta ahora, no se ha demostrado que esto cure las plantas ni evite su muerte.

La estrategia de lucha tiene que centrarse en el insecto vector y en la eliminación de los vegetales infectados que, si se dejan en el campo, pueden actuar como reservorio del inóculo bacteriano.

Para el control de la población del vector, hay que aplicar tratamientos fitosanitarios adecuados, tales como la eliminación de las malas hierbas necesarias para completar el ciclo de vida del insecto, y también hay que recurrir al uso específico de productos fitosanitarios, en particular antes de la eliminación de las plantas infectadas. Tales tratamientos tienen que aplicarse junto con unas prácticas agrícolas adecuadas.

Es importante señalar que los hospedadores asintomáticos, las infecciones asintomáticas y las infecciones de baja intensidad pueden pasar desapercibidos si las inspecciones se basan únicamente en exámenes visuales o incluso en pruebas de laboratorio, dada la posibilidad de infección inicial o de distribución heterogénea de la bacteria en la planta.

Esta es la razón principal para la aplicación de medidas estrictas de erradicación (por ejemplo, tala rasa de todas las plantas hospedadoras alrededor de los vegetales infectados) en los brotes detectados fuera de la provincia de Lecce.

Para información puede descargarse los siguientes pdf.

Legislación sobre Xylella fastidiosa

Decisión sobre Xylella

para Procesionaria del pino aquellos que contienen piretroides como materia activa: Alfacipermetrin, Cipermetrin o Deltametrin.

para Procesionaria del pino aquellos que contienen piretroides como materia activa: Alfacipermetrin, Cipermetrin o Deltametrin.

Riberas y sistemas lacustres (lagunas, charcas, etc.). Nuestras observaciones indican que una vez implantada dificulta la regeneración natural de la vegetación nativa. Probablemente su presencia sea consecuencia del arrasamiento de la vegetación de zonas húmedas más que de su capacidad invasora en zonas naturales. Naturalizada en multitud de enclaves seminaturales y espacios protegidos. Por los hábitats que invade es frecuente encontrarla entre las especies riparias típicas del Mediterráneo (Populus sp., Salíx sp., etc.). [Considerada por la UICN una de las 100 más peligrosas y nocivas invasoras a escala mundial por su capacidad para desplazar a la vegetación nativa].

Riberas y sistemas lacustres (lagunas, charcas, etc.). Nuestras observaciones indican que una vez implantada dificulta la regeneración natural de la vegetación nativa. Probablemente su presencia sea consecuencia del arrasamiento de la vegetación de zonas húmedas más que de su capacidad invasora en zonas naturales. Naturalizada en multitud de enclaves seminaturales y espacios protegidos. Por los hábitats que invade es frecuente encontrarla entre las especies riparias típicas del Mediterráneo (Populus sp., Salíx sp., etc.). [Considerada por la UICN una de las 100 más peligrosas y nocivas invasoras a escala mundial por su capacidad para desplazar a la vegetación nativa].

Opuntia dillenii (Ker-Gawlwr)

Opuntia dillenii (Ker-Gawlwr)

Laderas, barrancos, colusiones, cauces, matorrales, pastizales, bordes de bosques (frecuentemente cercanos a vías de comunicación). Muy problemática en Canarias, especialmente en Gran Canaria y en Tenerife. En la primera de estas islas se encuentra extendida por casi toda su superficie. Baja preferencia por hábitats (en el futuro es posiblemente que llegue a ocupar más de los señalados aquí). Compite con la vegetación nativa a la que puede llegar a desplazar y eliminar (por ejemplo, Hyparrhenia sinaica). Pirófita. Rebrota vigorosamente (incluso tras los incendios). Modificadora del hábitat (alteración del suelo, sombreado, retiene sedimentos y favorece la colmatación de cubetas topográficas). Disminuye el valor de los pastizales. Muy abundante en la cuenca del Risco de Agaete (NO Gran Canaria), donde alcanza los bordes de los pinares de Tirma y Tamadaba. Podría existir un riesgo inmediato también en la Reserva Natural Especial de la Charca de Maspalomas (S Gran Canaria). En las islas de Tenerife y Gran Canaria, los esfuerzos por erradicarla han fracasado, centrándose ahora en evitar su expansión hacia las zonas ecológicamente más valiosas. En el caso de la isla de La Palma sí se ha conseguido eliminarla prácticamente en su totalidad.

Laderas, barrancos, colusiones, cauces, matorrales, pastizales, bordes de bosques (frecuentemente cercanos a vías de comunicación). Muy problemática en Canarias, especialmente en Gran Canaria y en Tenerife. En la primera de estas islas se encuentra extendida por casi toda su superficie. Baja preferencia por hábitats (en el futuro es posiblemente que llegue a ocupar más de los señalados aquí). Compite con la vegetación nativa a la que puede llegar a desplazar y eliminar (por ejemplo, Hyparrhenia sinaica). Pirófita. Rebrota vigorosamente (incluso tras los incendios). Modificadora del hábitat (alteración del suelo, sombreado, retiene sedimentos y favorece la colmatación de cubetas topográficas). Disminuye el valor de los pastizales. Muy abundante en la cuenca del Risco de Agaete (NO Gran Canaria), donde alcanza los bordes de los pinares de Tirma y Tamadaba. Podría existir un riesgo inmediato también en la Reserva Natural Especial de la Charca de Maspalomas (S Gran Canaria). En las islas de Tenerife y Gran Canaria, los esfuerzos por erradicarla han fracasado, centrándose ahora en evitar su expansión hacia las zonas ecológicamente más valiosas. En el caso de la isla de La Palma sí se ha conseguido eliminarla prácticamente en su totalidad.